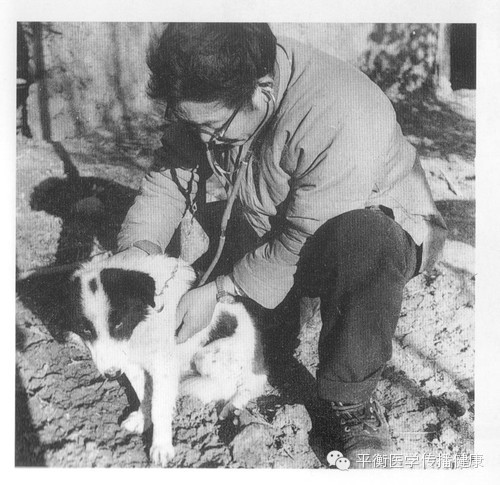

当年王佑三用狗做实验

利用人类身体内的蛋白质发展一种疗效高的超级药物,治疗范围极广,从血友病直至普通伤风感冒均能药到病除。此药,15年后可望问世。

——来自国外的一则信息

信息表明:世界医学界已有从侧重外因抗病,转移到从人体自身寻找抗病钥匙的痕迹。在这条轨道的起跑线上,我领先于国外20年。

——摘自乡村医生王佑三的报告

一、 现代医学在困境中煎熬

现代医学之所以能够在人们心目中确立起崇高的地位,其功劳应该记在医药化学的头上。17世纪,欧洲化学从“燃素”中解脱出来,化学领域兴起了一个新的门类。医药化学的研究开始了。当时,最著名的医药化学家为瑞士的医生帕拉塞斯。

1889年,法国拜尔药厂的科学家霍夫曼,将前人发现而未被重视的阿司匹林投放市场,用之于临床。

1904年,日本的高峰浪吉合成出了肾上腺素。

1935年,法国的窦马克合成出了磺胺类药。

1933—1938年,瑞士的科学家分别合成了维生素A、维生素B2、维生素E等。

1939年,瑞士的缪勒合成了DDT。

1947年,英国的托德发现了三磷酸腺苷。

1952年,美国的派特森在前人的研究成果上,合成出了可的松激素。

值得大书特书的是抗菌素的发现和临床应用。医药书记载,英国科学家弗莱明于1929年首先发现了青霉素。其实,在弗莱明之前已经有了发现,但发现者未被社会发现,成为科学史上千千万万遗憾中的一个。

嗣后,抗菌素的大军浩浩荡荡,衍生物如潮涌来。1944年,美国的瓦克斯曼发现了链霉素与金霉素;1955年,他又发现了土霉素与四环素。至今,抗菌素已达5000余种了,世界年产量已达3万余吨。其他化学药物已达13万吨。数字十分惊人。

有了抗菌素,临床医生以往那种面对病人无可奈何地咂嘴、皱眉、摇头的情况,顿时减少。抗菌素如凶猛的克星,使那些猝不及防的致病微生物丢盔弃甲,俯首就范。抗菌素为人类的健康作出了光辉的贡献,人类医药史册上当永远记载着它的丰功伟绩。

历史十分寡情。世界上万事万物的发展变化往往并不能为人所料。正像文明病跟随文明而来一样,想当初,谁能想到抗菌素为医学解决了旧的矛盾,同时也带来了越来越多的新的矛盾,形成了福音与灾难相伴的局面,为人类医学与人类生命都增添了新的麻烦。

如今,抗菌素在人体内产生了越来越大的抗药性,使各种病菌具有了越来越强的耐药性。清醒的医药工作者开始思考了,悟出了一个这样的道理:当抗菌素进入人体和致病微生物交火的时候,致病微生物会因为对抗菌素缺乏了解而一时找不到防御手段;但是,当接触多了,致病微生物就逐渐摸清了抗菌素的脾性,从而找到了相应的抵御手段,有了适应恶劣环境的能力,抗菌素的威力就不是那么可怕了。致病微生物甚至可以在抗菌素形成的药物环境中酣然大睡。这还只是问题的一个方面。

另一方面,人体自身也存在着一种潜力很大的抗病能力。古代无医药,而人类得以繁衍,那是应当归功于人体自身的抗病能力的。而有了抗菌素以后,稍稍有了点小伤小病就压进去大量的抗菌素,这对人体本身的抗病能力虽是一种声援,但同时也是一种替代和破坏。根据生物学“用进废退”的进化原理,人体自身的抗病能力就会因缺乏战斗磨练而变得娇弱和不堪一击,从而为细菌、病毒这些致病的“不速之客”创造了乘虚而入的良好条件。

更有甚者,致病的微生物具有抗药性,人体自身也会产生抗药性,这是生物意义的解毒作用和生存的本能防护手段。当抗菌素或其他化学药物进入人体以后,就可刺激人体产生一种物质来对抗这种抗菌素,而且对抗的本领会越来越强,这也给临床治疗工作带来了很大麻烦。

对于这些复杂情况,我们的医生又采取什么对策呢?频繁地更换药物,来个变戏法。使用土霉素效果不理想,改换成四环素;使用四环素效果不理想,再换成红霉素……使用40万单位不行,加大到80万单位,120万单位,200万单位……肌肉注射效果不显,改为静脉滴注……这种情况,类似“高射炮打蚊子”,岂不是火力的极大浪费吗?为了把这个问题说得透彻些,可以用日常生活来作例证。吸毒、吸烟、喝酒、喝茶都会成瘾。所谓成瘾,就是机体对外界刺激的适应性增强了,越是经常和这些外界刺激打交道,瘾就越大。一般来说,瘾不是从娘胎里带来的,而是在后天的环境接触中产生的。抗菌素用久了会产生抗药性,这就是机体为适应刺激而改变代谢的结果。据一位在旧社会吸过大烟的人介绍说,他一次的内服量,至少是100人以上的致死量的总和。那时,他只有“服毒”,吸鸦片已不能过瘾了。由此,也可以看出抗菌素类药物的危机。

这种危机,引起国际医药界的关注,伴随着紧急呼吁,新的论点应运而生。

1974年,罗马尼亚的一篇学术文章提出:“50%的疾病不用药也能治好。”(近日,一位美国学者提出,有85%的疾病可以不治自愈。)20世纪不幸的是“有些人把整个药房都给吞下去了,好像人体没有药物的鞭策,人体的机能就不灵了”。

1975年,香港报刊出现了这样的文章——《危险的抗菌素》。

1981年,在日内瓦召开了一个有12个国家医药专家参加的会议,讨论了《紧急对付抗生素日渐失效的问题》。

1982年,美国等15个国家的150位专家联合发表了《乱用抗生素无异玩火》的呼吁。

1984年,英国有篇文章很有根据地论断:“抗生素是某些新病之源。”

随手翻翻近年来的内外医学报刊,涉及抗菌素的副作用的文章,几乎随处可见。抗菌素的副作用日渐增多,未来还会继续出现什么副作用?谁也无法预料。那些突破抗菌素常规用量的临床报告,也时见报刊。谁知道发展到多大用量才是极限?难道说这是一门没有量的规定的科学吗?

现代医药学困惑的原因,在于和惯用的常规疗法保持同一方向思维。也许,改变一下思维方式,就会为医学带来一线生机,出现一个新的局面。但是,一个学科,也是一个系统,经营本学科的人,往往对其他学科采取消极的反馈方式,独自在一个小角落里畸形地生长。墨守成规,缺少创造,以坚守自己的古老城堡为自豪,在前人的成果里讨生活,在大圈圈里画小圈圈,仅只依靠内部的不断调节而维持本学科的稳定。因而,一个学科只能长期停在原有水平上。

医学,需要有人打破这种固有的稳定。

二、 制高点上走来一位乡村医生

他叫王佑三,是安徽蒙城县的一位乡村医生。在一般人的脑海里,乡村医生的形象是这样的:学识浅薄,孤陋寡闻,一本专科论著和药物手册被翻得破烂不堪,书脊上贴着胶布,缓慢地接受着他人的医学成果,打折扣地用之于临床。他们的生命长河无声地渗进小伤小病的处理当中,缺少惊人的医疗奇迹。他们风里雨里,日夜奔走在乡村小道上,其不殚烦的品质是应当受到崇敬的。但是,发明创造似乎与他们无缘。事情被绝对化了以后,就难免偏颇。那位使烈性传染病天花在地球上得以最后绝迹的琴纳,不就是18世纪末美国的一位乡村医生吗?琴纳从一个乡村挤牛奶的姑娘那里了解到,人如果被传染上了牛痘,可以不得天花。由此,他发明了接种牛痘预防天花的方法。这不仅是人类与疾病斗争史上的一个伟大胜利,而且为开创一门新的学科——免疫学,提出了事实的依据。如果从琴纳的成功,去探究他成功的原因的话,善于发现和敏于思考,当是最本质的原因。《人间喜剧》的作者巴尔扎克,曾把提出问题看成是科学发现的起点,指出生活的智慧就在于逢事都问个为什么。李政道曾说,爱因斯坦的三篇划时代的论文,就是问了几个前人没有问过的问题,并且自己作了回答。看来,善于发现和提出问题,是杰出人物的基本心理品质,这种心理品质并没有特别优惠城市居民,因而,医学上的发明创造也并非只是城市医生的专利。

王佑三有着一颗硕大的脑袋,性格气势犹如狮子一般强悍。他是一位善于发现那些被一般医生所忽略的问题,并有能力去解决这些问题的乡村医生。

发现1:

1963年2月,本村农民王德胜搀着儿子来看化脓感染所形成的疮疖。王德胜把儿子搀扶到板凳上坐下,无意中讲了一句话:“都像我这样就没医生的麻烦了,长这么大,不生疖子不长疮。”王佑三立即愣在那里,凝了一下眉间。王德胜童年患过天花,虽拣回了条命,却留下了满脸麻子。王佑三问:“平时哪里碰破了,割烂了,也不化脓发炎?”王德胜点点头,很有兴致地讲起那次脚面被镰刀割破流血第二天就结痂好转的情况……王佑三是个简练的人,最怕别人啰嗦说过程,连连摆手:“好了好了,看病看病,一句话就讲完的事情,啰嗦一大堆干啥呢?”

这一天,王佑三早早地锁上卫生所的大门,把附近几个村子里患过天花的人,逐个调查一番,发现他们多具有和王德胜相似的特点。于是,他在自己的一本备忘录上写下了这样的话:“这些天花患者的机体何以具有抗感染的能力?莫非是他们的身体并发了多发性大面积和化脓性感染痊愈以后,产生了对化脓球菌终生免疫的物质?”提出了问题,他还要通过动物实验去进一步证实,以寻求更确切的答案。

一位乡村医生的实验条件,自然是很简陋的。保险刀片夹在筷子上,露出三四毫米的刀刃,作为手术刀。然后,动物实验就开始了,他将30只家兔分别固定在自制的保险架上,在每只兔子身上划了100~200处伤口。接受过大面积实验性创伤的家兔,就丢放到一个较为潮湿的环境里,正常饲养,创伤不予治疗,听之任之。很快,有的兔子因伤口感染而陆续死去;有的兔子虽发炎感染却终究幸存下来。以后,他又将存活下的兔子单笼饲养,分别过一个月、两个月、四个月、八个月的时间,再一次给这批家兔人为地制造创伤,再次感染就相当困难了。于是,他又在备忘录里高兴地写下这样的话:“人类的化脓球菌感染问题,已具有较为可靠的解决希望;由此,战场上的伤病员也会饱享其成。”

他提出的问题,以及通过动物实验以证实它,当属于免疫学的课题,是免疫学临床应用的进一步扩大。也许,这还算不得什么了不起的创造和发现,仅仅只能说明这位乡村医生并非庸碌之辈。他并不顶礼膜拜那些曾经用于临床实践而取得某些成功的方法,以至于把前人的医药成果用拜物教形式蜡封起来。他要创造,要前进。他既然能发现第一个问题,就有可能继续发现第二个、第三个……

发现2:

接着,他的思考又凝聚在另一个焦点上。从日常的医疗实践和前一个动物实验中,他发现不管是人体,还是动物体,大面积创伤在开始的时候是恢复得比较快的,然而当创面越来越小的时候,恢复就变得缓慢起来,甚至渐渐地停止愈合,长期维持一种不战不和的僵滞局面。这种创伤恢复期的前后速度悬殊,是什么原因造成的呢?他为此又专门做了一次动物实验。

实验选在微生物生存最理想的溽暑季节。依然是30只家兔。取15只,于后脚一侧的臂部,避开坐骨神经,将大面积较深的肌肉挖出。取另15只,在后脚一侧的臂部用面糊圈出一个圆圈,圆圈内用汽油将皮毛烧掉。这样30只兔子全部承受了“割肉伤”和“火烧伤”的实验性创伤。通过常规疗法处理伤口,等待其慢慢恢复。等到两组兔子的伤口恢复到1/3和1/2左右时,用肉眼观察和卡尺测量,发现有的兔子伤口不但恢复得相当缓慢,甚至有的似有停止肉芽生长的现象。鉴于这一情况,他将一组挨了数百处刀伤的家兔和狗,伤口恢复旺盛时期的血清取出一部分,外敷在以上实验性创伤恢复相当缓慢或基本停止愈合的家兔的伤口上,或肌肉注射于创伤周围部位。过了数十个小时之后,他惊奇地发现原愈合较慢的伤口,突然变得愈合加快,比对照组家兔的伤口痊愈的时间明显地缩短。

这个实验,既有结论,又没有结论。我们知道,当机体受到了大面积创伤以后,机体本身就会自然地产生一种保护性反应,使白血球急剧增高,同时由白血球产生的生长刺激素也跟着增多;这种调兵遣将,有利于伤口的愈合。随着时间的推移,伤口越来越小,白血球就会相应地减少,由其产生的刺激素也随之减少,因而缓慢了伤口的愈合。这是结论,但是战斗还没有最后结束,为什么就慌忙退兵,而留守的部队又是那么缺乏战斗力呢?内中原因何在?这个问题暂无结论。

一段时间,王佑三忙得每天只能睡上两三个小时的觉。他要为乡亲们看病,乡村医生没有上班下班之分,有人来看病,你三九寒天也要从被窝里爬起来。他要做动物实验,以证实自己所提出的问题;当动物实验和预想吻合,他又要做药物研究。这种研究既细致又麻烦,先要筛选药物,然后还要做成不同剂型,或是内服剂,或是外敷剂,或是注射剂,最后还要在动物身上或是自己身上进行毒性检验和疗效试验,万无一失了,才能投放临床,在乡亲们身上使用。要动物为他服务,他就要精心饲养动物。当时,他节衣缩食用昂贵的代价购买家兔,用水果糖去动员孩子们给他捉蛙逮老鼠,从乡亲们家里先后借来40多只健康的狗。哪组动物是实验组,哪一组动物是对照组;哪些动物要“虐待”,哪些动物要“厚待”,这是一项很繁杂的工作。

这里有一个小插曲。借乡亲家里的狗做完实验以后,有的死了,他折价赔偿,这是事先讲好的;没有死的,他送还给了乡亲。由于这些狗经过他的饲养、训练、实验,和他建立了亲密无间的感情,以后还经常来串门子。尤其是到吃饭的时候,好多狗都同时蹲在他的屋门口,无声地等待着。王佑三是个软心肠的人,十顿饭有九顿吃不好,有时候把一锅馒头、一锅面条,全部给它们分吃掉,自己饿着肚子。王佑三爱抚地揉摸着它们,告诉它们:“以后不要来了,这样下去我就没法再做事了。”狗们好像听懂了他的话,以后渐渐不来打扰他了。其实是乡亲们知道了这件事后,不声不响地对自家的狗采取了措施。然毫无感觉。他想,这些东西一定也被他的身体吸收了。于是,他激动地在备忘录上写下了自己的感受:“太有意思了。大自然能毁灭所有生物的是火,而能吃掉整个地球和地球上所有生物的是人体的吞噬细胞。”

王佑三的思维活动是跳跃式前进的。头脑迟钝的人无法搞清楚他的思维活动是怎么从A一下子跳到了C,而超越了仅仅起过渡作用的B。既然人体有如此了不得的吞噬能力,王佑三想,要是能把这种潜在的能力在必要的时候调动出来,为防病治病服务,那是多么值得欢呼的事情呵!于是他又在备忘录上写下了以后的研究方向:“如何探讨出挖掘、调动和利用人体的天然防御力,来对付人类疾病的方法,是我今后的最重要任务。”

发现3:

刚在备忘录上规定好自己的任务,他就摸黑行动了。他招呼本村和附近村庄的十几位长期患下肢溃疡的病人,第二天吃过晚饭到卫生所去接受治疗,有好方法了。病人把他当成活神仙,第二天都按时来到了卫生所。王佑三让大家坐下,把情况用通俗易懂的话说给大家听,说得人们都充满着希望,催促他赶快在他们身上实验,下肢溃疡确实把他们折磨得够受了。王佑三为了让他们相信,以身试治,先将一截羊肠线埋藏在自己的比目鱼肌部位,将干菜叶粉末制成的混悬液注射在自己的腓肠肌部位。然后才以同样的方法,给大家作溃疡部周围埋藏和注射。七日以后,奇迹出现了。十几位患者的溃疡面均有明显的好转;两个星期以后,有的病人即告痊愈;没有痊愈的病人,经过再一次的埋藏和注射,也跟着先后痊愈,十几位病人全部解除了病痛的渊薮,疗效竟达100%。

对于这种神奇的现象,王佑三有着颇为形象有趣的解释。形象有趣而不失科学的分寸,这是王佑三特有的本领。他说:“这是利用羊肠线和菜叶混悬液,把吞噬细胞诱发了出来。吞噬细胞在吞噬羊肠线和菜叶混悬液时,糊里糊涂地把溃疡面也吃了下去。这是‘城门失火,殃及池鱼’的反面,这是一箭双雕的意外收获。我是让高级中枢神经上圈套,利用它产生保护性反应的时候,把那闲散的吞噬细胞都赶了出来以御外侮。吞噬细胞也并不聪明,分不出真假猴王,竟把羊肠线、菜叶混悬液和溃疡面同归于尽地吸收下去。略施小技,竟获成

动物实验、药物研究、疗效观察、临床治病,包围着王佑三的日常生活。这种包围,使那些老死不相往来的问题,在思维的通道上产生了碰撞。这是浓烈的科研气氛,这是出成果的最佳状态。不用说,按照既定的研究方向,他取得了一些预想的成果。更可喜的是在研究过程中突然蹦出来的那些问题,使他歪打正着,使他射獐得马,出现很多意外的收获。

一次,他决定做一个人体对异物吸收的探讨实验。他把当地能选到的几十种植物的叶、茎、皮,以及铜末、铁末和几种颜色不同的混合土壤,分别研磨成极其细腻的粉末,分批分期地将这些不同的粉末制成混悬剂,以适当的剂量注射到自己双侧大腿的肌肉里。经过一段时间的观察,他自我感觉这些东西都被他的身体吸收了。进一步再用铜丝和塑料丝作埋藏实验,经过一段时间,用手触摸埋藏部位,竟功,希望的就是这种同归于尽的效果。”

具有严密而强大的天然防御装置,实质上是一切生物体的生存基础。由此,他想到人体自身的潜在抗病能力自然应该是很强大的,如果能在需要的时候,把这种潜在的抗病能力调动起来,那就有不少的疾病可以得到医治。但是,这种潜在的抗病能力为什么对下肢溃疡持如此消极的态度?对接近愈合的创面竟如此不负责任?这是一种失职,失职的原因何在?莫非这种潜在的抗病能力也存在着不可原谅的惰性?

想到惰性,他的思维更加活跃,联想到一系列有趣的生活现象:

为什么经常叩齿,反可以产生固齿的效果?

为什么经常梳头,反可以防止脱发?

为什么经常用脑的人,反可以推迟大脑的衰老?而那些懒于动脑的人,大脑往往提前老化,记忆力也提前随之衰退?

不用任何药品,仅仅采用针灸、气功、推拿、刮痧、捏脊、热敷、沙疗、泥疗、蜡疗、耳穴埋藏、拔火罐、冷水浴、缺氧疗法……为什么也能治好很多疾病?这种不用药的疗法,如今已经有500余种。

他更想起孙中山先生的一段小故事。当时,孙中山为革命奔走,生活动荡,饥饱不均,患了胃病。1915年在东京时胃病逞凶,经常发作。后来,他得到《抵抗养生论》一书的作者高野太吉的医治。按照常理,胃病患者都应当避免食用坚硬难以消化的食物,宜多食流质或易消化的软质食物。但高野太吉医生却令他专吃蔬菜、鲜果、干饭等。孙中山无可奈何而用之,竟获奇效,使积年旧症很快消除。为什么和疾病对着来,不迁就它,反而能使疾病获得好转呢?

还有植物世界,正月里用斧头碰打枣树,可促使枣树多结果实;稻田薅秧,可促使秧苗发棵和健壮;玉米茎秆上插上竹棍,可促使玉米结得又大又多;这又是为什么?

这都是克服惰性的方法,在动物世界中,在植物家族中,惰性这个魔鬼真是无所不在。诗人席勒认为:“惰性可被列为大自然的一项基本法则。”如果没有惰性,或者有一种强力去时时改变惰性,使之走向反面,使之具有逆境中求生存的自觉,地球也许早就不是这个样子了。

也有相反的例子,直接或间接地说明人体潜在能力的强大存在。熟练的炼钢工人能够辨别钢水颜色的极微变化,优秀的洗染工人能够辨别100多种不同的黑色,磨坊工人单凭手感就可确定面粉的等级。短跑运动员在跑完200米的20多秒的时间里,约需14升氧,而在这短促的时间里,正常状态下进入人体的氧只有1.5升。再说,在20多秒的时间里要消耗糖元100多克,而在这个时间里正常状态下血液只能向肌内输送五六克糖元。人的神经传导每秒仅五六十米,而飞行员竟经得起每秒500米的飞行。这些,不都在说明着人体内潜在能力的丰富吗?

王佑三完全确信了,人体自身潜在的抗病能力确实存在着惰性。如果能够通过合理的刺激和引发,通过神经的传导和反射,改变惰性,把潜在的抗病能力激活并调动出来,促使矛盾向相反的方向转化,就可自然而然地完成防御治病的战斗任务。

那么,根据这个发现,能否发明一种可以调动和激活机体的潜在抗病能力,使局部的防御力得到加强,从而根治局部创伤的药物呢?根据这个道理,他开始集中精力进行药品研究。

终于,在药品研究上获得了重大突破,他发明了一种“2647号药”。那也许是一个可以记入史册的日子。1966年4月4日上午10点多钟,春光明媚。王佑三从连续工作了7个通宵的小小实验室里跑出来,手攥一个250毫升的药瓶,高声喊着:“成功啦!成功啦!我要郑重宣布,宣布……”他把院子里的木疙瘩、土坯头摆成一排,要母亲、孩子依次坐下,然后扬扬那盛着黄澄澄膏状合成物的小瓶子,面对一家老小,宣布他的科研成果了:“这是王佑三的2647号药。这药的本身一个病也治不好,但通过人体的作用,它却能治疗很多疾病。它的问世,必将取代千百种中西药品,在医药发展史上揭开新的一页。这就有效地避免了抗菌素或其他化学药物出现以后,给人体带来的恶性循环,将临床治疗学从困境中解脱出来,科学的本性是革命的,反传统的,非常规的……”母亲温存地望着他,孩子不解地望着他。他失态了。他太可笑了。他把一家老小当成了来自世界各地的医药专家,犹如在向世界卫生组织庄严宣布自己的医学成果。这是成功的喜悦,内中也不无苦味,一种急待发泄而又一时找不到发泄场所的痛苦。身上还留有累累瘢痕,块块硬肉。可以说,他是豁出一条命去进行这项研究工作的。有两位崇拜他的小青年告诉我,在他实验进入最紧要的阶段,一天,当他的外甥,也是他唯一的助手邓林,依照他的吩咐,在他进入实验的第三天推门而入时,一下子惊呆了。躺在床铺上的王佑三双目紧闭,面色苍白,皮肉软塌塌的,头部和脚部包裹着破布,两只脚直挺挺地伸在墙洞里(屋小、床短,在土墙上掏个洞洞伸脚),像个弥留之中的垂危病人。邓林简直吓坏了。把手贴近他的鼻孔、胸膛,一丝微弱的呼吸和心跳证明这位置生命不顾的人还活着。邓林要想喊人把他送进医院抢救。当扶动他的头部时,发现了枕边的一张字条。上面写着:不要惊慌,快用汤匙喂我些水喝,情况会好的。原来,他为了使药物能适应战场的恶劣环境,故意在三天没有进食而身体抵抗力变得极度低下的情况下,从头到脚做了九处人为的创伤、烧伤和烫伤,再把药物用上去,包上未经消毒的破布,以观疗效。为了避免家人对他的试验担惊受怕,事先隐瞒了真情,只叫他们三天以后再来开门。邓林一汤匙一汤匙地给他喂水,协助他完成了整个实验当中的一个项目。

“2647号药”是他实验2 647次的结晶。这药究竟是用什么东西制成,采取的是什么样的工艺流程,发明者有权保密,也应该保密,这是他的专利,笔者不得而知。但是,笔者知道这种药既不是抗菌素,也不是其他化学药品。的确,在试管里它既不可抑菌,更不能杀菌,它只有施之于机体,调动出机体本身的防御力,才能达到防病治病的目的。直接参战的是人体自身的力量。因而,这种药永远也不会产生抗药性,也不会损害身体自身的抗病能力,反而能强化这种能力。

在科学史上,一个原理,一个定律,或是一个公式的发现,往往能使一连串的问题得到解决,变复杂为单纯,变不可知为可知。可以说,“2647号药”就是一个医学原理的临床具体化,是既提出了问题又解决了问题。经过近20年的临床实践,证明它不仅对创伤有神

刚刚宣布完他的研究成果,“咕咚”一声,他跌倒在一家人的面前。他终于支撑不住而晕倒了,幸亏药瓶还紧紧地攥在手里,药液一滴也没有流出。七昼夜思维高度集中,细胞活跃;一朝成功而全身放松,细胞也跟着少了活力。这突然晕倒的现实,也吻合了他的理论的内核。

在研究、制作和对“2647号药”进行疗效、毒性等方面的检验当中,他真是死去活来,受尽磨难,有着太多的感人细节。至今,他效,而且对小儿腹泻、渗出性关节炎、肥大性脊椎炎、颈椎退化症、小儿哮喘、风湿性和病毒性心肌炎、结核性胸膜炎、急性肝炎、肾炎尿毒症、心肌劳损、慢性肠炎和胃炎等疾病,也可以收到奇异的效果。

古人以砭石刺激皮肤而医治百病,人人都可以成为自己的医生,那是人类医药学的原始阶段。银针是砭石的高级阶段,但仍不失原始的单纯。如今的医学真是太复杂了,复杂的原因在于缺乏本质的认识。这就像治癌症的药方所以成千上万,正是因为还没有找到一箭中的的药物;治疗慢性支气管炎所以会有五花八门的方法,正是因为还没有发现真正有效的攻克手段。王佑三把由简单变复杂的医药,又回复到更高层次的简单,这自然是一个真正意义上的革命。

本文未完,更多内容请看“医界“狂徒”王佑三和他的“X”效应(Ⅱ)”